吉本隆明という人間を家族が描くと、そこには柔らかな光が差し込む

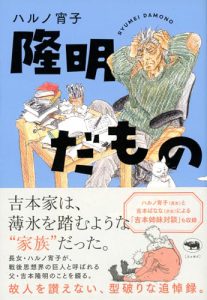

『隆明だもの』を手に取ったとき、正直なところ、少し不安がありました。吉本隆明という名前には、どこか近寄りがたい威厳があるように感じていたからです。でも、彼の娘であるハルノ宵子さんが描いたこの本は、そんな私の不安をやさしく取り除いてくれました。彼女の視点から見ると、吉本隆明という人物が、もっと身近で、そしてどこか愛おしい存在に映ります。

家庭の中の巨人

本書を読んでいると、どうしようもなく思い起こされるのは、自分の家族のことです。吉本隆明という「知の巨人」が家庭の中でどのように過ごしていたかを知ることは、私たちが普段見せる一面とは違う顔を垣間見るようで、なんとも興味深いのです。彼が認知症を患い始めたときのエピソードでは、日常に潜む不確実性と、それをどう受け入れていくかという課題が他人事とは思えず、胸に迫るものがありました。

ハルノさんは、父が認知症で妄想を抱くようになったときも、それをただ悲劇として捉えず、どこかユーモラスに描いています。銀行の電話を聞き間違え、娘のことを共産党のシンパだと言い出した父に対する娘たちの反応には、思わず笑ってしまいました。私自身、祖母が似たような状況に陥ったとき、どうしていいかわからず混乱した経験があるので、彼女たちの冷静さとユーモアには学ぶところが多いです。

スピリチュアルと理性の狭間

吉本隆明がスピリチュアルな一面を持っていたという話は意外でした。やはり知識人というと、論理的で理性的なイメージが強いものです。しかし、彼の思考の一部には、インスピレーションや直感が大きく影響していたというのです。このことは、私の知っている「理系出身の知識人」のイメージを覆すもので、彼の思想がただの論理の積み上げではなく、もっと人間的で感情的なものに支えられているのだと感じました。

また、吉本家全体がスピリチュアルだったという事実も興味深かったです。彼の妻であり、ハルノさんたちの母である和子さんの存在感も圧倒的で、家族の中での力関係や日常の会話の中に、どこか「見えないもの」を感じ取ることがあります。私の家族では、母がよく「直感が大事」と言っていたことを思い出し、何か通じるものがあるなと感じました。

つましい暮らしの中で見えるもの

吉本家の質素な生活ぶりには驚かされました。知名度に反して、彼の著作の売れ行きは決して派手ではなく、それでも家族を支え続けたという事実。大学教授になる道を選ばなかった彼の選択は、私たちがどう生きるかという問いの一つの答えなのかもしれません。お金や名声ではなく、自分の信じる道を進んだ彼の姿勢には、何かしら心を打たれるものがあります。

この本を読み終えたとき、心の中に残るのは、吉本隆明という一人の人間が、どれだけ家族に愛され、そしてどれだけのものを家族に残していったかということです。彼の思想や生き方が、これからの時代にどれだけ必要とされるかはわかりませんが、それでも、彼のように自分の信念を貫く姿勢は、いくつになっても学び続けたいと思います。

最後に

『隆明だもの』は、吉本隆明を知るための最良の一冊です。彼のことを少しでも知りたいと思っている人には、ぜひ手に取ってもらいたいです。そして、この本を通じて、私たち自身の家族や、自分自身の在り方について、もう一度考えてみるきっかけにしてほしいと思います。