心の故郷を探して:『奇跡の醤』が教えてくれたこと

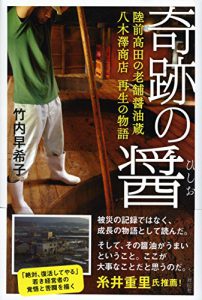

先日、『奇跡の醤(ひしお)』という本を手に取りました。陸前高田の老舗醤油蔵、八木澤商店が震災から再生する物語です。これがどれほど私の心に深く入り込んできたか、言葉にするのは難しいけれど、少しでも伝わればと思って書いてみます。

震災の跡地から始まる旅

この本を読んだきっかけは、偶然といえば偶然でした。書店でふと目に入り、なんだか呼ばれるようにして手に取ったんです。普段は理系のエンジニアとして働いている私ですが、ノンフィクションにはどうしても惹かれてしまう。もしかしたら、それが私の静かな対話の時間なのかもしれません。

読み始めると、すぐに八木澤商店の再生の物語に引き込まれました。東日本大震災で全てを失いながらも、社員たちが一丸となって立ち上がる姿。それは単なる企業の再生を超えた、人間の力強さと優しさに満ちた物語でした。

人が織りなす物語

著者の竹内早希子さんが、どんな思いでこの本を書き上げたのかを考えると、自然と胸が熱くなります。彼女は、まだ本を書くことに不慣れだったにもかかわらず、この物語を書き残すことに強い使命感を抱いていたそうです。そんな彼女の情熱が、ページの端々から感じられました。

八木澤商店の人々もまた、ただ「被災地の人々」というだけではない、豊かな人間味を持った方々でした。例えば、現社長の通洋さん。彼がどれほどの苦難を乗り越え、どれほどの思いで会社を立て直したのか。それを知ると、なんだか自分もその一員であるかのような感覚になります。

文化と人のつながり

「東京には、文化がない」。これは八木澤商店の会長が言った言葉です。都会に住む私にとって、最初は少しショックでした。でも、彼らの暮らしぶりや地域のつながりを知るうちに、その意味がなんとなく分かってきた気がします。都会の生活は、どこか無機質で、情報や物が溢れているけれど、そこに人と人との深い絆はどれほどあるのだろうか、と。

八木澤商店の人々は、単に醤油を作っているのではなく、その土地の文化や歴史、人々の暮らしを支えているのだと感じました。それは、私が普段意識していない「文化」の本質だったのかもしれません。

静かな余韻とこれから

読み終えた今、心の中に静かな余韻が残っています。ノンフィクションの力って、こういうところにあるのかなと思います。決して派手ではないけれど、じわじわと心に染み込んでくる。まさに、静かだけど熱い一冊でした。

この本を通して、私もまた「自分の世界を少しずつ広げる旅」を続けていきたいと思います。そして、いつか陸前高田を訪れ、八木澤商店の方々にお会いできたらいいなと、静かに願っています。そんなふうに思わせてくれる本との出会い、これが読書の醍醐味なのかもしれません。