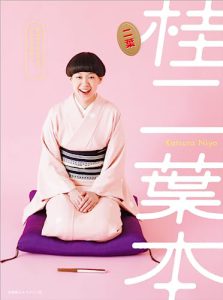

桂二葉が教えてくれた、笑いと人生の交差点

このところ、日々の仕事に追われて、本をじっくり読む時間がなかなか取れなかったんです。でも、この『桂二葉本』を手に取ったとき、なんだか「読んでみたい」という気持ちが湧いてきて、気がつけば一気に読破していました。正直に言うと、「ムック」という形式の本を最初から最後まで読むことってあんまりないんです。けど、桂二葉さんについて書かれたこの本は、どうしても手を止められなかった。

桂二葉、初めての出会い

桂二葉さんのことを知ったのは、友人がすすめてくれたYouTubeの落語動画がきっかけでした。普段は落語ってあんまり聴かないんですけど、そのときは何かに惹かれるものがあったんです。彼女の独特なテンポと、なんとも言えない愛嬌のある語り口。動画を見終わったとき、思わず「この人、面白いな」と声に出してしまったことを今でも覚えています。

それからしばらくして、この本が発売されると知り、迷わず手に取りました。最初に驚いたのは、彼女の生い立ちです。「無口で引っ込み思案だった少女がどうして落語家になったのか」。その謎を解く鍵が、この本には詰まっています。彼女の人生は、まるで一つの落語のようにどこかコミカルで、でも深いメッセージを感じさせるものでした。

笑いと家族の絆

二葉さんの人生を語る上で欠かせないのが、ご両親の存在です。彼女が落語家になるまでの道のりには、父親と母親の影響が色濃くあります。特に印象に残ったのは、「あんたは大器晩成やから」と言い続けた母親の言葉です。普通ならプレッシャーに感じてしまいそうですが、彼女はその言葉を支えにしてきたんですね。

また、彼女の弟である西井開さんの存在も興味深い。彼は『「非モテ」からはじめる男性学』という本を書いているのですが、二葉さん同様、視点がユニークで面白い。家族にこれだけ個性的な人が揃っているのは、やっぱりご両親の影響が大きいんだろうなぁと感じます。

落語とジェンダーの壁

二葉さんがNHK新人落語大賞を受賞したときのインタビューで、彼女が「まぁ、ジジイども見たかっていう気持ちです」と語ったことが大きく取り上げられました。この言葉には、彼女がどれだけの壁を越えてきたのかが滲み出ています。落語界は未だに男性が多くを占める世界ですが、彼女はその中で自分の居場所を見つけ出し、確立しているのです。

女性落語家としての苦労がたくさんあったと思うんですけど、彼女はそれを笑いに変えてしまう。そこに二葉さんのすごさがあるんじゃないでしょうか。どんなに大変な状況でも、笑えるところを見つけて前に進む力。それは、彼女が落語家としてだけでなく、一人の人間としても魅力的である理由だと思います。

人を笑わせるということ

本を読み終えて改めて感じたのは、「笑い」というのは本当に深いものだということです。人を笑わせることは、ただ面白い話をするだけじゃなくて、その人の人生そのものが表れるんですね。二葉さんの落語には、彼女の経験や人間性がたっぷり詰まっていて、だからこそ人々の心を掴むんだと思います。

この本を読んでいると、まるで彼女と直接話しているような感覚になります。対談やインタビュー、そして彼女のエピソードの数々が、彼女自身の声となって聞こえてくるんです。彼女の言葉には、読む人を元気にする力がある。そう感じました。

私は落語を通して笑うことの大切さ、そしてそれが人と人を繋ぐ力になることを、桂二葉さんから教わりました。これからも彼女の活躍を応援したいと思いますし、もっと多くの人に彼女の笑いを届けてほしい。そんな気持ちでいっぱいです。