ジョン・フォン・ノイマンと未来への旅:天才の思考に触れて

初めての出会い

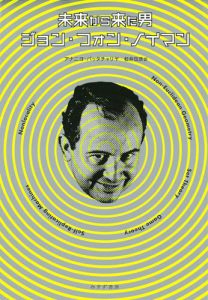

最近、『未来から来た男 ジョン・フォン・ノイマン』という本を読みました。この本を手に取ったのは、彼の名前に何かしら聞き覚えがあったからです。ジョン・フォン・ノイマンって、どこかで聞いたことがあるような気がするけど、何をした人だったかな?そんな曖昧な記憶が、私を本屋の棚からこの一冊へと誘ったのです。

読み始めてすぐに感じたのは、彼の人生がいかに私たちの日常に影響を与えているかということでした。数学の分野で始まり、物理学、計算機科学、さらにはゲーム理論に至るまで、彼が手を伸ばした場所はどれもこれも私たちの世界観を変えるものばかり。ああ、この人こそが、私がいつも心の片隅で考えていた「未来を予見した人」だったのかと、ページをめくる手が止まりませんでした。

彼が見た未来

特に印象に残ったのは、彼の気候変動への洞察です。1955年に書かれた「我々はテクノロジーを生き延びられるか?」というエッセイで、彼は遠隔通信の発展と共に起こる紛争の危険を予測し、石炭や石油の使用によって地球が温暖化することを懸念していました。これは、まさに今の私たちが直面している問題そのものです。彼がすでにそれを見通していたという事実に、私の心は何度も揺さぶられました。

また、ジオエンジニアリングについての彼の考えにも驚かされました。地球の気候を人為的にコントロールするという発想は、当時ではきっと夢物語だったに違いないのに、彼はそれを真剣に考えていた。こうした彼の先見性に触れるたび、私は彼の知性の凄まじさに圧倒されました。

コンピュータ革命と彼の影響

フォン・ノイマンの名前が最も知られているのは、コンピュータ科学への貢献ではないでしょうか。彼が提唱した「フォン・ノイマン型アーキテクチャ」は、今でもコンピュータの基本設計として使われています。私たちの生活の中で、スマートフォンやパソコンが当たり前のように使われているのは、彼の功績があってこそなのだと改めて感じました。

この話を読んでいて、ふと私が初めてパソコンに触れたときのことを思い出しました。中学生の頃、父が買ってきた古いパソコンで、ゲームをしたり、文書を作成したりしていたあの頃。その時はただの遊び道具としか思っていなかったけれど、今や生活の一部になっているこの技術が、彼のような天才の手によって生み出されたのだと知り、感慨深い思いに駆られました。

天才の苦悩

そして、彼の人生の終わりについても深く考えさせられました。病に侵され、かつての鋭い頭脳が衰えていく様子。それでも、彼はどこか人間らしさを失わず、自分の死を見つめていたように思います。娘のマリーナとのやり取りが特に印象的でした。「何百万人という人を死に追いやることについては平然とじっくり考えていられる」のに、「自分が死ぬことになるとだめなのね」という娘の問いに対し、「それとこれとは全然違う」と答えた彼の言葉が心に残りました。

彼の合理的で、時に冷酷とも言える判断は、彼自身の生き方そのものだったのかもしれません。それでも、彼が何を考え、何を恐れ、何を大切にしていたのか、少しでも理解できたような気がして、彼との距離がぐっと縮まった気がします。

未来への視座

この本を読み終えて、私の中に残ったのは、彼のような天才が見た未来を、今の私たちがどう受け止めるべきかということでした。彼が残した数々の業績は、単なる過去の遺産ではなく、私たちがこれから向き合うべき多くの課題へのヒントが詰まっているのです。

彼の足跡を辿ることで、私たちはどのように未来を創造していくべきか、そんな問いを自分に投げかけることができました。ジョン・フォン・ノイマンというひとりの天才が見た景色を、私たちも少しだけ共有できたような気がします。

この本は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、彼の人生を通して未来を考える素晴らしいきっかけを与えてくれます。ぜひ、あなたも彼の視点から未来を覗いてみてください。