沖縄戦の記憶を手繰り寄せて:名もなき人々の物語を通じて

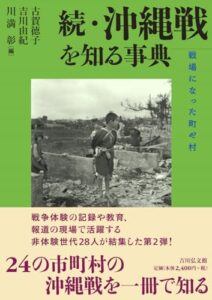

こんにちは、北海道の小さな町で書店員をしている者です。幼い頃から本が生活の一部で、特に名もなき日常を生きる人々の話に心を惹かれています。今日は、『続・沖縄戦を知る事典: 戦場になった町や村』という本を通じて、私が感じたことをお話ししたいと思います。

沖縄戦の記憶に触れて

沖縄戦について知っていることといえば、修学旅行で訪れた平和記念公園や、教科書で習った激戦地の印象が強いかもしれません。でも、この本を開いてみると、沖縄にはまだまだ知らない物語がたくさんあることを痛感しました。24の市町村に加えて、沖縄戦を考える上で重要な字(あざ)や場所が細かく描かれていて、まるで沖縄の地図を手繰り寄せているような気持ちになります。

この本を手にしたとき、まず感じたのは「沖縄戦は決して一様ではない」ということです。地域ごとに戦争の経験が異なり、同じ島に住む人々でも体験が大きく違う。そんなことを、私はこの本を通じて初めて深く理解しました。たとえば、沖縄島北部や宮古・八重山、サイパンで戦争を生き抜いた人々の声は、これまであまり聞く機会がありませんでした。

名もなき人々の物語

本書を読み進める中で、ある一人一人の証言が心に残りました。それは、戦火の中、家族を守りながら必死に生き抜いたある女性の話です。彼女の勇気や覚悟、そしてその後の生活に対する思いが、まるで目の前で語られているかのように感じられました。

私は祖父母から戦中戦後の話を聞いて育ちましたが、沖縄の地でどのような日常が営まれていたのか、そしてその中でどのように人々が希望を見出していたのかを考えると、胸が締め付けられる思いがしました。この本は、まさに「名もなき人々」の物語が集められた宝物のようです。

知られざる場所に隠された記憶

本書の中で特に印象的だったのは、沖縄戦の傷跡が、今も生活の中に深く刻まれているということです。例えば、戦場になった町や村を歩くと、今はただの静かな集落であったとしても、そこにはかつての激しい戦いの記憶が息づいているのです。

私が北海道に住んでいるからこそ、沖縄の風景やその歴史に思いを馳せると、どこか異国にいるような不思議な気持ちになります。でも、そんな遠い地の物語に耳を傾けることで、戦争というものがどれほど多くの人生を変えたのかを改めて考えさせられます。

本書が教えてくれること

『続・沖縄戦を知る事典』は、沖縄戦の記憶を新たに捉え直すための大切な一冊です。地域ごとの物語や証言を通じて、戦争がどんな影響を与えたのかを深く理解することができます。私たちは普段、ニュースや教科書でしか戦争を学びませんが、この本を読むことで、もっと身近なものとして感じられるようになりました。

この本を読み終えた後、私はそっと本棚に戻しました。そして、心の中で「この本、読んでみようかな」と思ってもらえるように、店の片隅に置いておきたいなと思いました。戦争の記憶を次世代に伝えるために、名もなき人々の物語を大切にしていくことが、私たちの役割なのかもしれません。