「外交戦」を読んで考えたこと:地政学と私たちの日常

みなさん、こんにちは。今日は『外交戦 ~日本を取り巻く「地理」と「貿易」と「安全保障」の真実~』という本を手に取り、読んでみた感想をお話ししたいと思います。私は普段、地元の小さな書店で働く40代の女性で、幼い頃から本が生活の一部でした。祖父が読んでくれた昭和の文学や民話が、今でも心の中で生きています。そんな私が、この本を読んで感じたことを、少しだけお話しさせてください。

本を手に取る理由

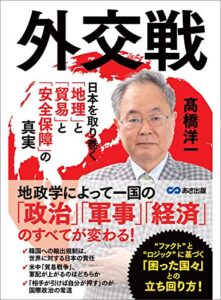

私がこの本を手に取ったのは、単純にタイトルが気になったからでした。「外交戦」という言葉からは、なんだか大掛かりな戦略や国家間の駆け引きが想像されますよね。でも、実際にページをめくってみると、著者の髙橋洋一さんは、まるで身近な話をしてくれるように、国際関係を「貿易」と「安全保障」の2つの視点から解き明かしてくれます。

私は、普段の生活で「貿易」や「安全保障」という言葉を意識することはあまりありません。でも、この本を読み進めるうちに、ふと祖父と一緒に見た古い地図を思い出しました。地図の中で、どの国がどの国と仲良くしているのか、戦争しているのかを教えてくれていた祖父の声が、まるでこの本からも聞こえてくるようでした。

合コンと外交交渉の不思議な共通点

髙橋さんが外交交渉を「合コン」に例えて説明している部分があります。最初は「えっ、合コン?」と思いましたが、よく考えると、これがとても分かりやすいんです。合コンも外交も、お互いに「いい条件を引き出せるか」を見極める場だというんですね。なんだか、日常の些細な交渉ごとにも通じるものがあるなと、しみじみ感じました。

私たちの日常でも、相手の気持ちを考えながら会話を進めたり、ちょっとした譲歩をし合ったりしますよね。そういった意味で、外交というのは特別なものではなく、私たちの日常の延長線上にあるんだなと、少し身近に感じることができました。

貿易赤字ってそんなに心配なこと?

「貿易赤字」と聞くと、なんだか国が困っているような気がしてしまいますが、髙橋さんはこれを大した問題ではないと一蹴します。さらに、デパートでの買い物に例えて説明してくれたことで、すごく腑に落ちました。「デパートに対する貿易収支が大赤字でも破産しないでしょ?」という一言には、思わず笑ってしまいました。

この説明を読んで、私たちが日常で抱える「赤字」についても考えてしまいました。例えば、時間の使い方でも、家事に追われて趣味の時間を確保できない日が続くと「時間赤字だなあ」と思うことがあります。でも、そんな時間の使い方も、家族との時間という収入で支えられているんだなと、少し安心しました。

地政学という視点

「地政学」という言葉も、なんだか難しそうに聞こえますが、髙橋さんはこれを、地図を使ってとても分かりやすく説明してくれます。地図を見ながら、どうしてその国がその場所にこだわるのか、という視点を持つことで、ニュースで見る国際問題の背景が見えてくるような気がしました。

私の住む北海道も、地政学的には興味深い場所にあります。ロシアや中国、アメリカに近いこの土地から、国際情勢を考えてみると、ただのニュースが急に身近に感じられるようになります。それが少し怖くもあり、面白くもあるのです。

この本を読み終えて、単に知識を得るだけでなく、私たちの日常に潜む国際関係の影響を少しだけ垣間見たような気がします。髙橋さんが伝えたかった「自分の頭で考える」ことの大切さを、これからも忘れずにいたいと思います。

『外交戦』は、そっと本棚に置いておきたい一冊です。地味かもしれないけれど、心に残る、そんな本でした。